大切な家族と財産を守るのは、あなたです。

地震大国、日本

なぜ、日本はこんなにも地震が多いのか・・・?

それはプレートが関係しています。日本は何枚ものプレートが集中する場所に位置しており、そのプレートの活動により、よく地震が起こるのです。

実際、ほぼ毎日、震度1以上の地震が日本のどこかで起こっています。(気象庁調)

大きな地震では大切な我が家が凶器となり、家屋や家具の倒壊による圧縮死が死亡理由のほぼ大半となっています。

大切な家族と財産を守るために住まいの“耐震リフォーム”は今、最も注目されています。

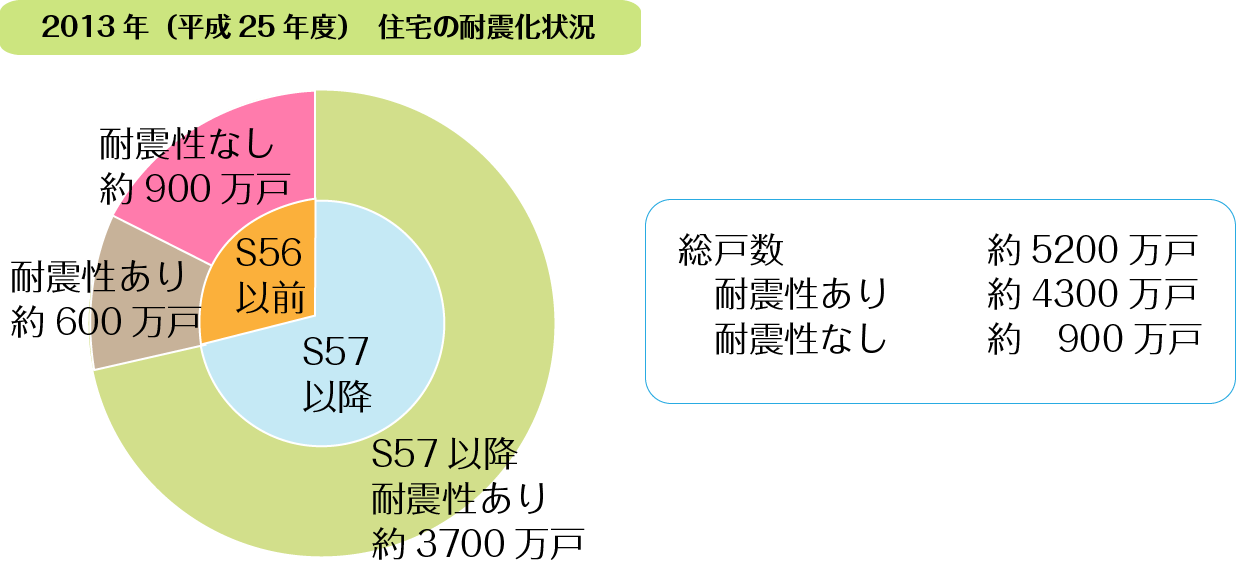

あなたのご自宅は大丈夫?住宅の耐震化の状況

国土交通省の2013年(平成25年)の統計を見てみると、総戸数約5,200万戸の内、1981年(昭和56年)以前に建てられた住宅が1500万戸あり、その約6割にあたる900万戸が“耐震性なし”という驚きのデータ※が出ています。

今から約35年以前に建てられた住宅は、ひじょうに耐震性が怪しいと言えます。

あなたのご自宅は大丈夫でしょうか?

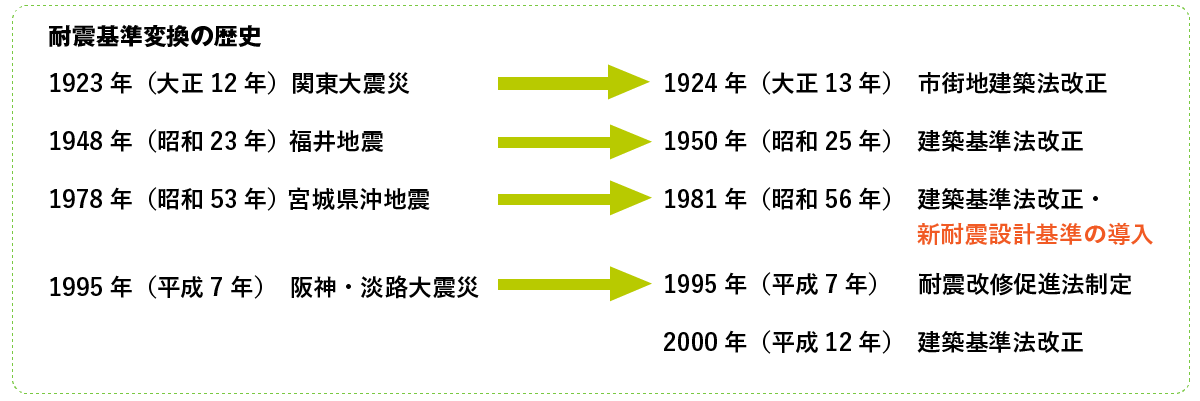

耐震基準の大きな転換期。1981年(昭和56年)6月が分岐点

耐震基準とは、建物が地震の震動に耐え得る能力を定めるもので、

関東大震災の次の年の1924年(大正13年)に、世界に先駆け、日本で施行されました。

1981年(昭和56年)6月に建築基準法が改正され、耐震基準が強化されました。

1995年に発生した阪神淡路大震災では、この法改正が功を奏し、

1981年以降に建てられた建物の被害は少なかったことが報告されています。

新耐震基準と旧耐震基準との違いは、

新基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれた。

旧基準の震度5程度の地震に耐えうる住宅との規定は、新基準では『震度6強以上の地震で倒れない住宅』と変わった。

旧耐震基準の建物は中規模の地震に耐えられるように設計されていましたが、大地震(マグニチュード7以上と定義)に対するチェックは万全ではありませんでした。

一方、新耐震基準以降の建物は、中地震(マグニチュード5以上7未満と定義)に対して損傷しないことに加え、

さらに大地震に対して倒壊しないことや、平面と立面的にバランスよくすることなどが要求されています。この1981年の大きな改正以外にも、地震の被害状況を精査し、個別の改正や追加が度々なされています。

「耐震リフォーム」に対する基礎知識を下記に紹介しています。

不安に感じておられる方は、ぜひ、参考にしてみてください。

■CONTENTS

耐震補強リフォーム事例集

住まいの耐震補強リフォームやリノベーション、新築耐震化住宅の事例紹介です。ぜひ参考にしてみてください。

Warning: Undefined array key "HOME" in /home/tomu3/tomu3.xsrv.jp/public_html/reform/taishin/index_landing20160729.php on line 308

Warning: include(/works/tmp_works_generator_module.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/tomu3/tomu3.xsrv.jp/public_html/reform/taishin/index_landing20160729.php on line 308

Warning: include(): Failed opening '/works/tmp_works_generator_module.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.1.32-2/data/pear') in /home/tomu3/tomu3.xsrv.jp/public_html/reform/taishin/index_landing20160729.php on line 308

耐震リフォームについて

- 耐震リフォーム・木造耐震補強工事について知っておくべきこと

- 耐震補強 - 設計について

- 耐震補強 - 基礎について

- 耐震補強 - 束について

- 耐震補強 - 壁補強について

- 耐震補強 - 床について

- 耐震補強 - 柱や梁について

- 耐震補強 - 金物について

- 耐震補強 - まとめ